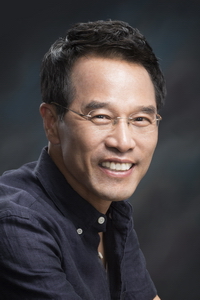

김관선 목사(주필)

새해를 맞으며 돌아본다. 최선을 다했는지 점수를 매기기도 했다. 그런데 열심히 산 것 같아 뿌듯하다. 스스로 좋은 점수를 주었다.

난 일을 좋아한다. 일이 많을수록 더 즐겁다. 때로는 워크홀릭(workaholic)이 아닌가 싶다. 대학원을 마치고 정훈장교에 지원 및 합격해 중위로 임관했다. 그리고 꼬박 3년, 열심이었다. 시키지 않아도 할 일 찾아 해 소속 부대가 내가 맡은 분야에서 1등도 했다.

서른아홉 살, 목사 안수 1년 만에 설립 89년의 산정현교회 담임이라는 일을 맡기셨다. 기쁘고 감격스러웠다. ‘죽기 살기’로 일했다. 보람도 있었고 교회도 즐거워하니 큰 행복이었다.

일은 복이다. 창조주께서 인간에게 세상을 다스리는 일을 복으로 주셨다. 주님께서도 이 세상에 계시는 동안 열심히 일하셨다. 하늘 아버지께서 일하시니 나도 일한다고 하셨다.(요 5:17) 그는 맡기신 모든 일을 끝내는 십자가에서 “다 이루셨다”라고 선언하셨다. 맡기신 일에 완전한 마침표를 찍으셨다.

내가 일할 시간이 거의 끝나간다. 그래서 난 새 일을 찾는다. 지금까지와는 다르지만, 나나 주변에 유익이 될 새 일을 생각하니 설렌다. 혹시 욕심은 아닐지 고민하지만, 그냥 쉰다면 무력감에 넘어질 것 같다.

그런데 ‘도대체 넌 왜 일하고 싶은 거지?’란 질문이 나를 찌른다. 그냥 오랜 일 습관? 그건 결단코 아니다. 나를 더 불태우고 싶다. 주님이 놓으라기 전까지는 일로 즐겁고, 그것으로 하나님 나라에 더 가까운 세상을 만들고 싶다. 존재감 높이고, 자신감 ‘뿜뿜’ 하기를 바라는 것이 아님은 분명하다. 나를 세상에 보내신 그분의 뜻이 조금이라도 남겨져 아쉬움에 뒤돌아보고 싶지는 않다. 무력함에 휘둘리는 내가 아닌 역동적인 나를 만들고 싶다.

최근 의학적으로는 몸이 완벽하게 좋지는 않다는 진단을 받았다. 7년 전에 끝난 줄 알았는데 여전히 나를 붙들고 있는 나의 그 약함이 있다. 그런데 그것이 나를 더 일하게 한다. 내가 잘하고 또 좋아하는 일, 그중에서도 가르치고 선포하는 일은 누구보다 뒤지지 않을 만큼 최적화된 ‘나’라는 자가 진단을 믿는다. 가야 할 곳에 가고, 해야 할 말씀을 선포하겠다. 그 순간이 가장 기쁘다. 그렇게 쓰이는 즐거움이 나의 행복이다.