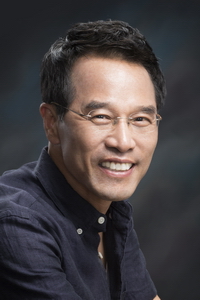

김관선 목사(주필)

아내가 종종 아파트 관리인들이나 단골 목욕탕에서 일하는 분들에게 선물을 건넨다. 그러면 매우 고마워하며 아내를 대하는 태도가 많이 달라진다고 한다. 그런데 아내가 선물을 손에 쥐어줄 때 그들의 한결같은 반응이 있다. 그때마다 “나 같은 사람까지 챙길 필요 없는데”라며 매우 고마워하고 또 몸 둘 바를 몰라 하는 반응이 나온다.

그리고 “몇 호에 사냐?”고 묻는다. 그 이유는 집 앞을 조금이라도 더 깨끗하게 청소하고 싶다는 것이다. 그러면 아내는 그럴 필요 없다며 “내가 잘 할게요”라며 대화를 맺는다. 이런 얘기를 아내에게 들으며 한 가지 생각이 머리에서 떠나질 않는다.

“나 같은 사람까지”라는 말은 자기 자신을 스스로 귀하게 여기지 못하는 것일 텐데, 그런 ‘자기 비하’는 어디서 온 것일까? 그것이 분명 겸손이 아닐진대, 그런 자기비하는 우리 사회가 만들어 준 것이 아니겠는가? 아니, ‘우리 사회’라고 말하며 나 자신을 빼고 싶지는 않다. 나를 포함한 모두는 어느새 이 세상의 사람을, 귀하거나 천한 사람을 나눠버리는 것을 이상히 여기지 않고 사는 것이 분명하다.

이것이 비단 세상에서만 벌어지는 일이 아니다. 교회에서도 마찬가지다. 그래서 교회에도 귀한 사람이 있기 마련이다. 그래서 ‘너 같은 사람’을 정해놓고 노골적으로 비하하기도 한다. 이런 태도는 분명히 사라져야 하겠지만, 더욱 심각한 것은 ‘귀한 사람’이 있다는 것이다. 실제적인 예를 든다면 이런저런 모임의 식사 자리에서 ‘귀빈석’이라는 표식을 본다는 것이다. 그리고 그것을 아무렇지도 않게 생각한다.

주님이 이 세상에 오셔서 귀빈처럼 행동하시지 않았다. 온 세상에서 가장 높은 자리에 앉혀드린다 해도 모자랄 그분이 오히려 작고 낮은 자리에 계셨다는 사실을 모르지 않는다. 그런 주님께서 스스로 높이는 것이 매우 위험함을 경고하셨다. 그럼에도 나는 스스로 귀빈을 자처하지 않는가? 또 누군가가 걸맞은 대접을 해주지 않아서 비위가 상하기도 한다.

그러니 누군가에게 ‘나 같은 사람까지’라는 생각이 들게 만든 책임은 바로 나에게 있는 것이다. 종종 귀빈 대접을 받곤 하는 내가 가장 큰 죄인이라는 생각이 들어 매우 미안하다.