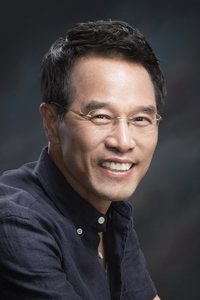

김관선 목사(주필)

설날을 앞두고 자녀들을 돌아보니 내가 새삼스럽게 아버지임을 느꼈다. 연습도, 공부도 해 본 적이 없이 어쩌다 아버지가 되었다. 그러니 아버지 노릇 제대로 해왔을까를 생각하면서 미소만 지을 수 없었다. 이미 장성한 아이들, 결혼해 가정을 꾸리거나 자기에게 주어진 삶에 대해 열심인 그들을 보면서, 난 그들에게 어떤 존재인지 생각하며 고민에도 빠져 보았다.

그렇다. 난 아버지다. 누구도 대체 할 수 없는 그 자리에, 주님께서 앉히셨다. 거부할 수도 없는 부르심이었다. 주님 탓하려는 것은 결단코 아니다. 그러기에 더 신중하고 기도하고 노력했어야 하는데 그렇지 못했음을 돌아보며 참회하는 마음이다.

내 아이들이 매우 어린 시절, 아버지로서의 나는 그들에게 절대적이었다. 그러나 아이들이 점차 성장하는 과정에서 난 고민이 많았다. 아버지가 절대적으로 옳지만은 않다는 것을 깨닫기 시작했기 때문이다. 그리고 이제 장성한 후의 아버지는 그들이 어렵기도 하고 고맙기도 하다.

난 과연 좋은 아버지인가? 내가 설교나 강의 등에서 강조했던 말들이 떠오른다. “훌륭한 목사이기보다 좋은 아버지이기를 원한다.” 그래서 이 말대로 살려고 애썼다. 교회에서나 목사지, 집에서 자녀들에게도 목사일 수는 없다는 생각 때문이었다.

그런데 지금 여기서 돌아보니 좋은 아버지도, 훌륭한 목사도 아닌 것 같아 어지럽다. 훌륭한 목사라도 될 걸 그랬나 싶고, 또 두 가지 다 잘하기는 매우 어렵다는 자기변명을 앞세우기도 한다.

딸아이의 중2 시절, 둘만의 제주도 여행을 간 적이 있다. 좋은 호텔에서 묵으며 멋진 분위기의 레스토랑도 가고, 바닷가에서 뛰놀고, 맛있는 제주 갈치를 먹으며 가시를 발라주기도 했다. 아버지에 대한 좋은 기억을 주고 싶었다. 얼마 후에 아내는 아들과 둘만의 여행을 갔다. 같은 마음이었다. 그런 좋은 추억 만들기에 힘썼으나, 내가 갖는 자녀들에 대한 좋은 기억과 달리, 내 아이들은 좋은 기억보다 아픈 상처를 들춰내는 것 같아 마음이 편치 않다. 물론 늘 고마워한다. 그러나 삶의 어느 모퉁이에서는 어두운 기억이 떠오르는 모양이다. 그래서 ‘그래, 하늘 아버지께서나 할 수 있는 것을 내가 하려고 애쓰지 말자’라며 두 손을 들곤 한다.