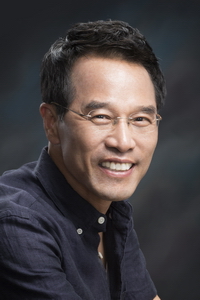

김관선 목사(주필)

‘서른 즈음에’란 제목의 1994년에 나온 가요를 즐겨 들었던 적이 있다. 젊은 나이에 쓰러진 김광석의 매우 감성적인 노래다. 곡도 곡이지만 강승원이 쓴 노랫말이 참 마음에 와닿는다. 2007년 음악평론가들이 선정한 최고의 노랫말이라고도 하니, 내 마음이 그 노래에 끌리는 것이 유난스러운 일은 아닐 것이다.

“계절은 다시 돌아오지만 떠나간 내 사랑은 어디에~ 내가 떠나보낸 것도 아닌데, 내가 떠나온 것도 아닌데, 조금씩 잊혀져 간다. 머물러 있는 사랑인 줄 알았는데. 또 하루 멀어져 간다. 매일 이별하며 살고 있구나. 점점 더 멀어져 간다. 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데. 비어가는 내 가슴 속엔 더 아무것도 찾을 수 없네.”

대충 이런 가사다. 작가에게 물어본 적은 없지만 아마 인생에 대한 깊은 고민의 결과로 탄생한 좋은 시 한 편이 아닐까 싶다.

나도 2024년을 맞으니 어느새 교회 부임 서른 해째다. 아, 서른! 길다면 길고 짧다면 짧을 수 있겠지만 내게 감각적으로 다가오는 이 절대적인 시간에 대한 생각. 그런데 어째 그 서른 해가 그냥 흘러만 간 것 같은 느낌이 드는 것은 무슨 이유일까?

그냥 떠나보내거나 내가 그 시간으로부터 떠나온 것은 분명 아닌데 이 묘한 기분은 무엇일까? 그러고 보니 비단 이 교회에서의 서른 만은 아니다. 이 땅에 태어나 발을 디딘 지 예순이 훨씬 넘었다. 서른을 두 번 이상 보낸 것이다. 일흔을 바라보니 그러지 않겠는가?

그러니 서른 해쯤에만 드는 생각은 아닐 것이다. 그 흐름이 얼마나 느리고 빠르냐는 속도감도 아니고 한 해, 두 해 그렇게 흐르며 쌓인 시간 속에서 ‘나’란 존재를 제대로 지켰는지가 의심스럽기 때문일 것이다. 잃어버리고도 잃은 줄 모르고, 놓쳐버리고도 놓친 줄 모르는 그 무감각이 문제가 아니겠는가? 이제라도 정신을 차려 바로 서려고 하지만 나의 초라한 모습이 너무도 선명하게 보이는 것이 두려워 차라리 정신을 잃고 싶다.

나란 존재는 도대체 얼마나 살면 스스로 당당할 수 있을까? 어떻게 하면 조금은 덜 부끄러울 수 있을까? 아무리 물어도 종내 답이 나오진 않으니 답답하기만 할 뿐. 그럼에도 남의 눈 의식하며 그럴듯하게 단에 오르는 너는 누구냐?