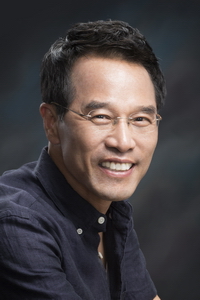

김관선 목사(주필)

아내와의 아침 산책에 우리 집 강아지 ‘모찌’가 늘 동행한다. 그렇게 산책하는 중에 재미있는 현상을 발견했다. 출근하는 사람, 운동하는 사람 등을 만나게 되는데 아침 길의 많은 사람이 나를 보고는 그렇지 않은데, 강아지를 보면서는 멀리서부터 미소를 짓는다. 심지어 다가와서 강아지와 인사를 하는 이웃도 있다. 우리 강아지도 반가워하며 꼬리를 흔든다.

여기서 도전을 받곤 한다. 강아지가 감동을 줄만 한 좋은 일을 한 것도 아니다. 지나가는 이웃에게 웃어준 것도 아니다. 그런데 강아지를 보면서 미소를 짓는 사람들.

강아지를 보고 미소 짓는 사람들을 보면서 사람을 보고도 그렇게 미소로 아침 인사를 나누면 어떨까 싶었다. 그러나 일반적으로 지나가는 사람에게 함부로 미소를 지었다가는 오해받기 십상이다. 더욱이 젊은 여자를 보며 미소를 지었다가는 욕먹을 가능성이 높다.

우리 사는 세상이 이만큼 각박해졌다. 처음 보는 사람이라도 옆을 스쳐 지나갈 때마다 미소를 짓는다면 얼마나 좋은 세상이 될까? 길거리든 지하철 안에서든 잔뜩 찌푸린 얼굴로 마주 대하는 경우가 더 많으니 이 세상은 점점 메말라가는 것이 아닌가?

미소! 그렇다. 큰 웃음이 아니지만 입꼬리만 살짝 올려도 얼굴은 달라지고 그 얼굴을 대하는 사람들의 마음 역시 즐겁게 변하는 것이다.

또 이런 생각도 든다. 내가 데리고 다니는 강아지는 이웃을 미소 짓게 하는데 날 보는 사람들이 나를 보면서 미소 짓게 할 수는 없으니 난 강아지만도 못한가? 어떻게 하면 미소 짓게 할 수 있을까를 생각한다.

하긴 나의 목회현장에서도 성도들 모두가 나를 보면서 미소를 짓지는 않는 것 같다. 난 가능하면 어디서나 편안하게 옷을 입고 다닌다. 평일 사역 시간에도 그렇다. 그것은 누구라도 날 편하게 대하게 하고픈 마음의 표현이다. 좀 더 적극적으로 미소 짓게 하는 나의 모습을 어떻게 만들 수 있을지 고민해 본다.

그래, 이런 고민이라도 해봐야 미소 짓는 이웃이 하나, 둘 늘어나지 않겠는가? 살짝 입꼬리를 올리며 미소 짓는 연습을 해보지만, 거울에 비친 내 얼굴은 미소에 익숙하지 않은 것 같아 움츠러든다. 그래도 주님은 내게 미소를 보내시겠지?