개봉 앞둔 기대작 눈길…스토리텔링·작품 다양성 통해 공감 얻어가야

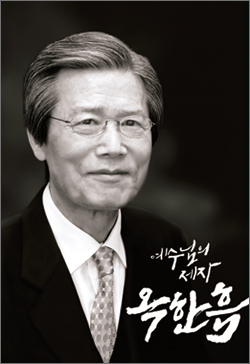

지난해 기독영화 화단에 꽃들이 만발했다. 다큐멘터리가 주종이던 이전과 달리, 다양한 소재의 극영화가 뿌리를 내렸다. 19년 만에 <시선>으로 복귀한 이장호 감독과 <신이 보낸 사람>의 신예 김진무 감독 등 신구조화를 이룬 걸출한 일꾼의 등장도 큰 성과였다. 여기에 <제자 옥한흠> 김상철 감독의 재발견은 라인업의 풍성함을 더했다. <노아> <엑소더스:신들과 왕들>같은 미국산 대작영화도 한켠에 자리 잡아 볼거리를 제공했다. 자연스럽게 화단은 관객들로 붐볐다. 지난 1년은 흥행과 작품성 모두 잡은 기독영화의 전성기라고 칭할 수 있다.

하지만 2014년은 지났고 화려한 잔치도 끝났다. 이제 2015년, 새롭게 시작할 때다. 안타깝게도 기독영화의 토양은 그리 좋은 편이 아니다. 저예산 제작비, 홍보와 마케팅의 문제, 사회적 편견 등 여전히 척박한 환경에 놓여있다. 따라서 화단을 꾸준히 관리하지 않는다면, 어렵게 가꾼 꽃들이 하룻밤 사이에 시들 수 있다.

그렇다면 한 단계 성장한 기독영화가 영화계에 연착륙하기 위해, 관객들의 시선을 사로잡기 위해 무엇을 해야 할까.

연착륙의 우선조건은 연속성이다. 물길이 마르면, 화단은 앙상해지기 마련이다. 지속적으로 작품을 개봉관에 올려 기독영화의 존재감을 알려야 한다는 말이다. 극장주는 항상 계산기를 두드린다. 어설픈 작품은 상대조차 안한다. 양질의 영화제작은 기본이고, 아울러 차기작을 준비할 수 있을 정도의 수익을 내야 한다. 고군분투하는 기독영화 제작자와 연출가의 분발을 계속해서 응원해야 하는 까닭이다.

작품의 다양성도 뒤따라야 한다. 지난해 기독영화가 호황을 누릴 수 있었던 이유는 무엇보다 다큐영화로 한정됐던 장르의 한계를 뛰어넘었기 때문이다. 2010년 신현원 감독의 <소명>과 김종철 감독의 <회복> 이후 다큐영화가 기독영화의 주요 줄기를 이루지만, 여기에 색을 입히려면 다큐영화보다 파급력이 더욱 큰 극영화 개봉이 필수조건이다.

아울러 스토리텔링이 중요하다. 관객들의 시선을 사로잡기 위해서 그들이 원하는 것이 무엇인지 마음을 열어 들여다봐야 한다. 사전 취재 때부터 현장을 바로 읽고, 시기적절한 관심사를 영화로 풀어낸다면, 관객들이 제 발로 작품을 찾게 될 것이다. 세속화에 물든 한국 교회를 향해 경고의 메시지와 회복을 방법을 제시한 <제자 옥한흠>이 좋은 사례이다.

필름포럼 조현기 프로그래머는 “다큐영화든 극영화든 이제는 스토리텔링이 가장 중요한 시대다. 관객들이 관심을 가질 소재를 활용해 공감을 불러일으킬 이야기를 전달해야 한다”며, “원하는 작품을 내놓아야 관객들이 기꺼이 입장료를 낼 것”이라고 말했다.

기독영화의 전진이 올해도 계속될까. 몇몇 기대작이 눈에 들어온다. 2013년 화제작 <블랙가스펠>의 두 번째 이야기, <블랙가스펠2:소울을 찾는 여정 가운데 만난 사람들>이 극장 개봉을 앞두고 있다. 지난해 최고의 별 김상철 감독의 <순교>(가제)도 부활절 즈음에 선을 보일 예정이고, 이장호 감독은 구한말 선교사 이야기를 다룬 차기작을 준비하고 있다.

또 이완 맥그리거가 예수 그리스도로 분한 <라스트 데이즈 인 더 데저트>(Last days in the desert)와 지난해 미국 박스오피스 상위권에 오른 <갓즈 낫 데드>(God’s not dead) 등 할리우드산 기독영화도 한국 개봉을 앞두고 있다.

기독영화의 축제, 서울국제사랑영화제는 4월 23일부터 개막한다. 서울국제사랑영화제가 어떤 기독영화를 발굴하고 소개할지 관심이 모아진다. 기독영화인을 양성하는 국제단편경쟁 및 사전제작지원 공모는 이미 진행 중이다. 서울국제사랑영화제 임세은 수석프로그래머는 “순수 기독영화와 기독교적 시각으로 볼 수 있는 영화를 발굴해 널리 전파되도록 힘을 기울이겠다”고 다짐했다.

시인 김춘수가 그랬듯이, 이름을 불러줘야 비로소 꽃이 된다. 기독영화가 제대로 자리 잡기 위해 관객들이 관심과 사랑, 특히 한국 교회 성도들의 그것이 꼭 필요하다. 모처럼 전성기를 맞이한 기독영화가 하나의 몸짓을 넘어 꽃봉오리를 터뜨릴 수 있을지 함께 지켜보자.