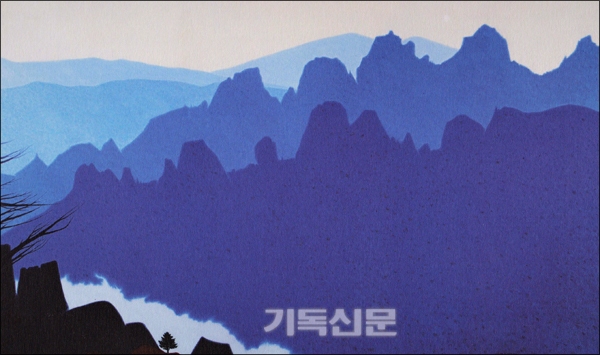

“순간의 푸른 산은 경이로운 위로”

각도와 위치 따라 달라지는 푸른 색감의 산은 시공간과 빛의 집합체

“김영재 화백의 푸른 산은 바라보는 모든 이들에게 깊은 위안과 격려의 힘을 전해 준다. 거칠지도 위협적이지도 않은 그 산은 화백과 마음을 나눈 하나이며, 거친 숨을 몰아쉬면서도 멈추지 않는 현대인들에게 위로를 보낸다.”(공광식 대전시립미술관 학예사)

‘푸른 산의 화가’ 김영재 화백의 작품세계를 직접 들어보는 자리가 마련됐다. 한국기독교미술인협회(회장:최명룡)가 2월 9일 서울 저동 영락교회에서 세미나를 열고, 김영재 화백의 미술인생을 함께 경청했다.

세계 각국의 아름다운 산을 주로 그리는 김영재 화백은 특히 산을 자연 고유의 색이 아닌 청록빛으로 표현하는 것으로 유명하다. 원근에 따라 달라지는 푸른 색감은 보는 이들을 아름다운 자연의 경이로움 앞으로 데려다 놓는다.

김영재 화백은 1979년 알프스를 방문한 이후부터 산을 그리기 시작했는데, 처음엔 푸른색이 선명하지 않았다. 1980년대 후반부터 푸른 정도가 강하고 채도가 높아졌다. 김 화백은 산을 푸르게 그리는 이유를 ‘색이 아니라 광선을 보기 때문’이라고 밝혔다. 김 화백은 “내가 산을 바라보는 각도, 태양의 위치에 따라 산의 색깔에 아주 미묘한 변화가 생긴다. 그 자리, 그 시간에서 보게 되면 내 눈에 산은 푸른색”이라며 “푸른색으로 보이는 시간은 1~2분이라는 찰나이지만, 그 순간은 정말 황홀하다”고 설명했다.

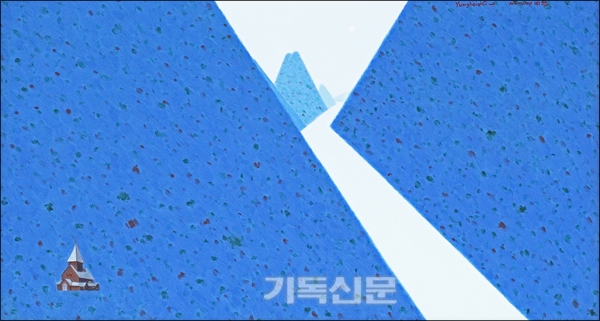

이렇게 아름다운 푸른색으로 표현하면서도, 김 화백은 그가 본 것 그대로를 화폭에 옮길 수 없어 늘 아쉽다고 한다. 비록 물감으로 그렸지만 관람객들은 산을 빛으로 바라봐주었으면 좋겠다는 바람도 밝혔다. 또한 “사람들이 내가 푸른색만 쓰는 줄 아는데, 흰색도 쓸 수 있다”며 농담을 던지기도 했다. 실제로 <매리설산이 보이는 샹그릴라> <몽블랑> 등 눈 쌓인 설경은 흰색으로 빛난다.

김영재 화백의 산이 더 가슴 깊이 다가오는 이유는 그가 직접 가보지 않은 산은 그리지 않기 때문이다. 후배들이 “김영재 선생님은 화가가 되지 않았으면 아마 산악인이 되셨을 것”이라고 말할 정도로, 김 화백은 곳곳의 산을 직접 오르내리며 눈과 마음에 담은 산을 그린다. 국내 산은 물론이고 23일 동안 자동차 여행으로 노르웨이를 다녀오기도 했고, 몽블랑은 세 번, 히말라야는 여섯 번이나 올랐다.

방문한다고 해서 바로 그림을 그리는 것도 아니다. 긴 시간 동안 산과 친해지는 과정을 거친다. 김 화백은 “도착해서 짐을 풀고 나서 첫 날은 어슬렁어슬렁 근처를 돌아다닌다. 산도 익히고, 현지 주민들하고도 대화를 나눈다. 그 뒤에야 작품 구상을 시작한다”고 말했다. 그가 그리는 산은 그냥 눈에 보이는 산이 아닌, 그와 친구가 된 산이다.

작년에 그린 작품 <노르웨이 회상>은 좀 더 산을 추상적으로 표현했다. 직선으로 단순하게 그린 푸른 산과 강, 그리고 왼쪽 아래에 위치한 목조교회가 시원하면서도 고즈넉한 분위기를 더한다. 1956년부터 지금까지 영락교회 ‘지킴이’로 살고 있는 김영재 화백의 신앙적인 고백을 느낄 수 있는 부분이다. 아직도 왕성한 활동으로 후배들의 귀감이 되고 있는 김 화백이 다음엔 또 어떤 아름다운 산의 빛을 전해줄지 기대를 모은다.